技術資料

U15Tミニキャブ5速化計画

ことの始まりは、すでに5速化されていた「ばるかん2」倶楽部員からのメールでした。

新車購入により、不要になりましたので、手放そうと思います。

但し、このまま車検を通す事が出来ない為、部品取りとしてお考えください。

理由:トランスミッション載せ変え(4MT→5MT)の為、構造変更等の手続きが必要。

キャブレータ不調気味

オートフリーハブ不調

たまに失火していそうな感じ。etc

掲示板にも投稿をいただいていました。

いつものように「売ります」コーナーに記載しようかと思いましたが、掲示板に投稿があってから数日後に「八ヶ岳のUちゃん」倶楽部員から「載せ換えたいので譲って欲しい」旨のメールが来ましたので、「売ります」には掲載せず、仲を取り持つことにしました。

(ここから「八ヶ岳のUちゃん」投稿の文書を転記します。)

標準の4速から5速への換装は念願でしたが、このたび公認取得までたどり着けましたのでご紹介します。これを見て実施される方はお約束の“自己責任”でどうぞ。

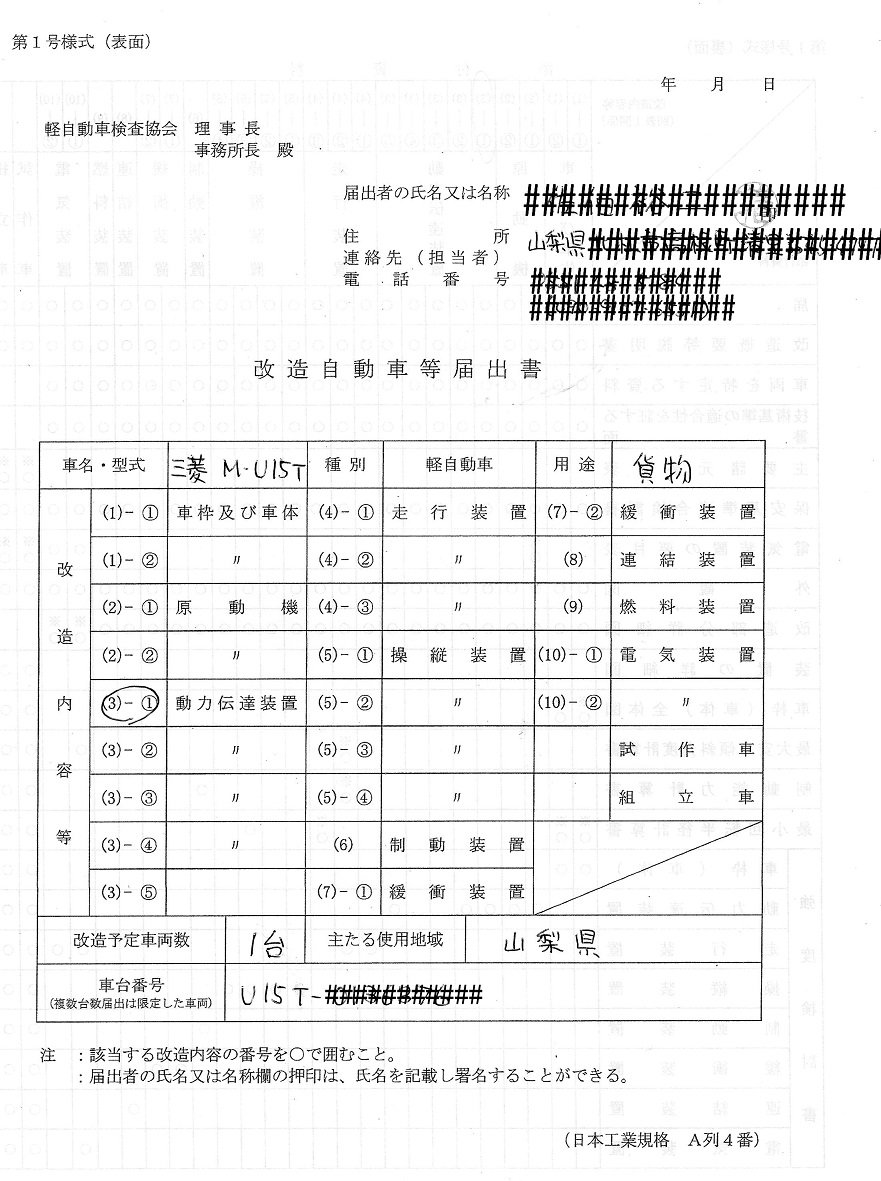

公認の要は「動力伝達装置の変更」に当たるかどうかという点ですから、事前に管轄の検査協会(陸事)での協議や書類をもらってくる必要があります。

リンケージ等も純正部品のほうが検査に通りやすく、油漏れやガタ等がない状態で臨むことでしょう。

譲渡の話はとんとん拍子に進み、まずは仮ナンバーの自走で、「ばるかん2」倶楽部員から「八ヶ岳のUちゃん」倶楽部員の元へやってきました。

そのあと所有者名義を変更され、トランスミッション変更にかかる公認手続きを確認されたそうです。

・マニュアルトランスミッションの場合、変速段数の変更についてはミッション型式が変わっても手続きの対象にはならない。

(AT~MT間の変更の場合は「操作方法の変更」なので要・手続き)

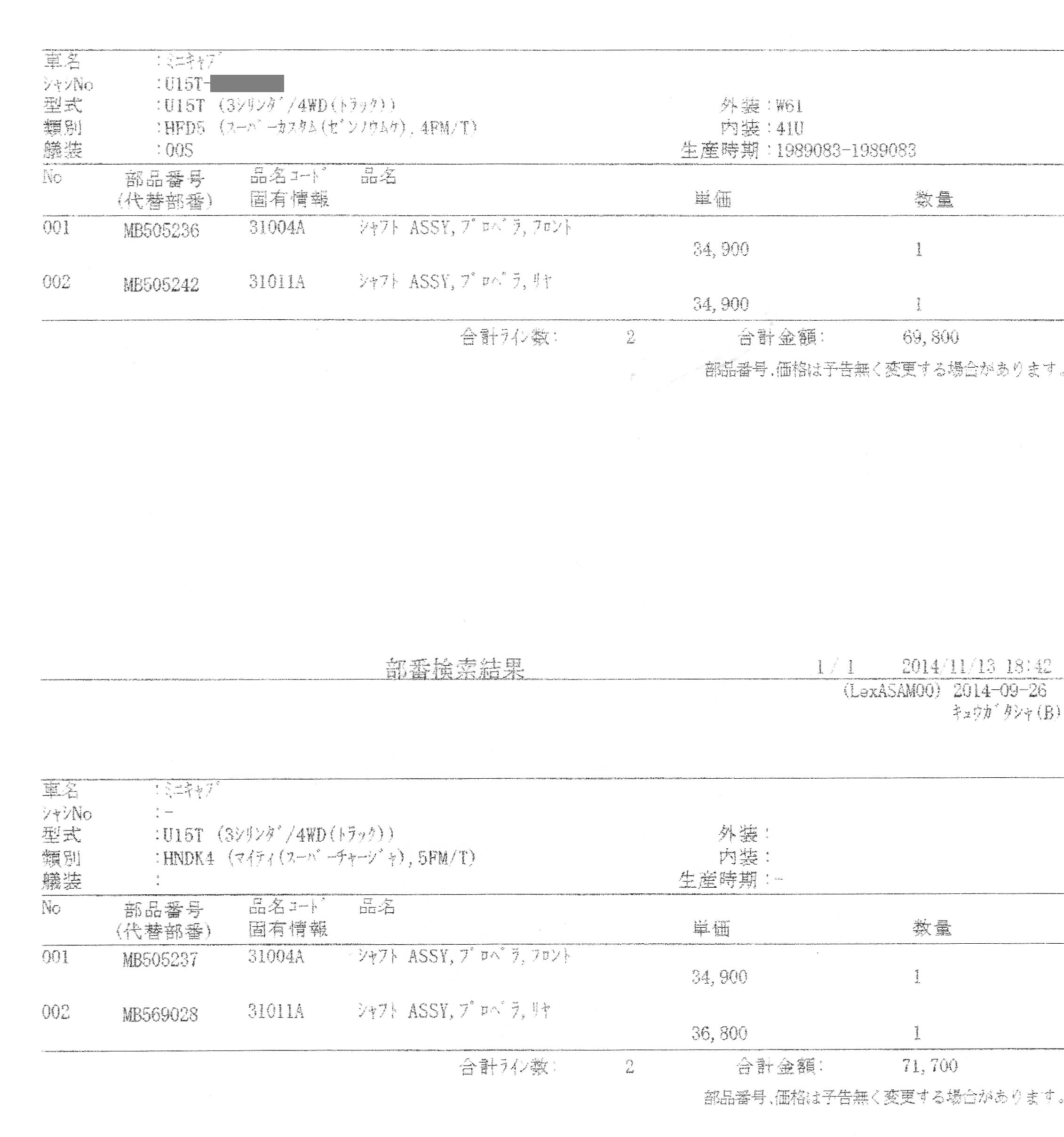

・プロペラシャフト、ドライブシャフトの寸法が変わる場合は手続きが必要

→今回はこれに該当するので出して下さい、ということです。

具体的な書類の様式や記載方法については追って報告していきます。

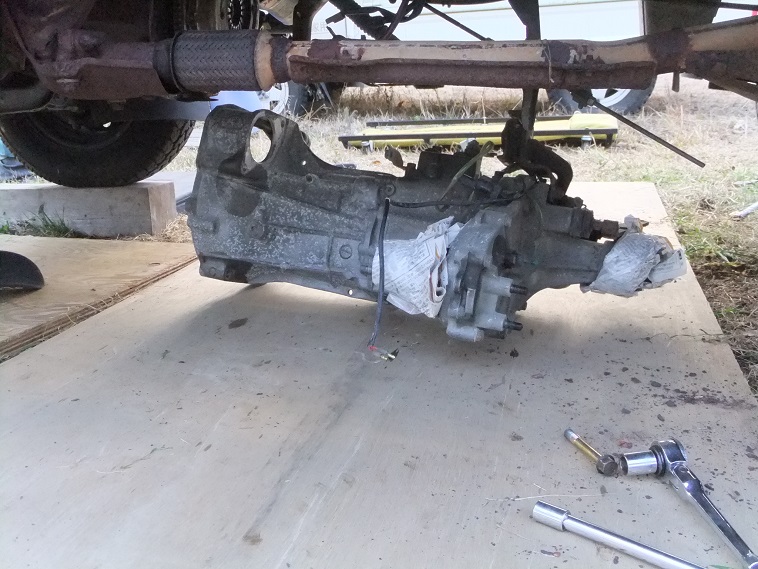

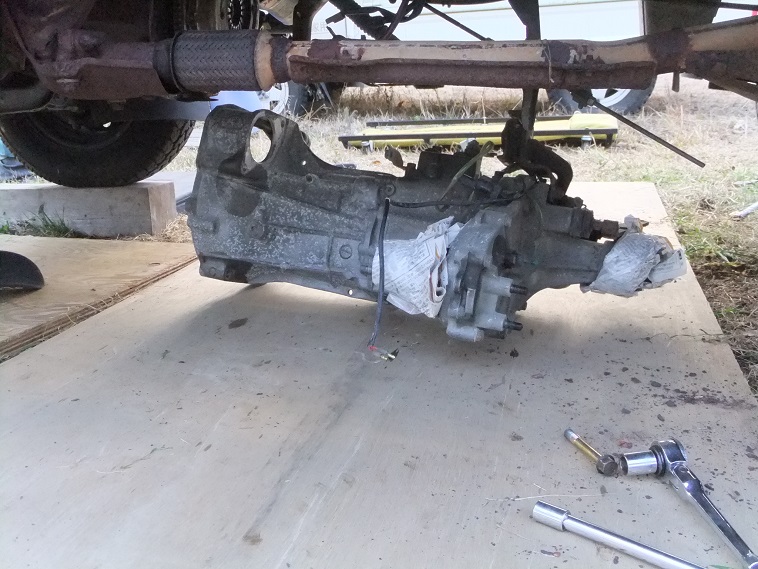

作業の様子の画像をいただきました。

これが4速車のトランスミッションマウントです。

これが5速車のトランスミッションマウントです。やはり微妙に違うようですね。

これが4速車のトランスファブラケットです。

これが5速車のトランスファブラケットです。これは4速車の部品を加工して取り付けてあるそうです。

今回も5速用純正品が手に入らなかったのと、現車のゴム部分が劣化していたので、同様に4速用を切削加工することにしました。

5速車用の形状に切削するため、型取りします。

新品のトランスファブラケットに切削するラインでケガキします。

裏面

切削された部品です。

同じく裏面

シフトノブも5速用を取り寄せてあります。

そんな中、私のほうのが走行中に急に吹けなくなってエンスト、再始動不能になりました。

幸い近所だったこともあり保険屋経由のレッカーを依頼して職場に引き込んでもらいました。

一番疑わしいと思った燃料ポンプ(ばるかん2さんのは新品間もない)を付け替えたところ、ケロリと直ってしまいました。

ラリー経験者のエノケンさん(H56・VR-4所有)の手と道具と知恵を借りてトランスミッション&ペラシャフを降ろす事が出来ました。

あちこち錆ついてしまったりして、CRCやゴムハンマーを駆使しての作業でした。

二人がかりでロッドやワイヤーの縁を切ったところで「じゃ、いくよ」

ミッションジャッキなどは使わず、仰向けに寝そべった腹の上に抱えて揺さぶって引き抜くという荒業でしたが、彼はフィールドでパジェロのミッションでさえも脱着してしまうそうです。

「VR-4に比べれば床下は広いしモノが軽いから、わけないよ」 …根性に完全に脱帽です。

「エノケン」さんの庭で後輪を枕木に載せ、べニア3枚で床下を這いまわれるようにステージをセットしました。

しかし多少難渋し「仮付け」の部分も残っています。

・シフトロッドが5速用で注文したのに4速用が届いていて、今日両方見比べるまで気付かなかった。

→ばるかん2さんが加工したものを流用、ただし溶接部分の腐食が進んでいるためいずれ正規品と交換予定。最悪の場合は4速用をベンダーで曲げるか?

・トランスファーワイヤーの固定クリップ。

ばるかん2さんは4速用ワイヤーを長ネジで延長していましたが、正規品が手に入ったので引き替えました。ただしブラケットへの固定方法がナット締めではなくスナップで、部品が行方不明。

→純正品が出ました(パーツ№ MB367526)ので交換しました。

ミッションオイルは純正が良いと思って職場のU62Vをディーラー車検に出すときにPETボトルを渡したら、請求書に記載されたものの金額が空欄というサービスでした。

ダイヤクイーン純正、これを灯油ポンプで押し込みました。

感触では3速の伸びが良くなり、5速では700回転ぐらい下がる感じです。

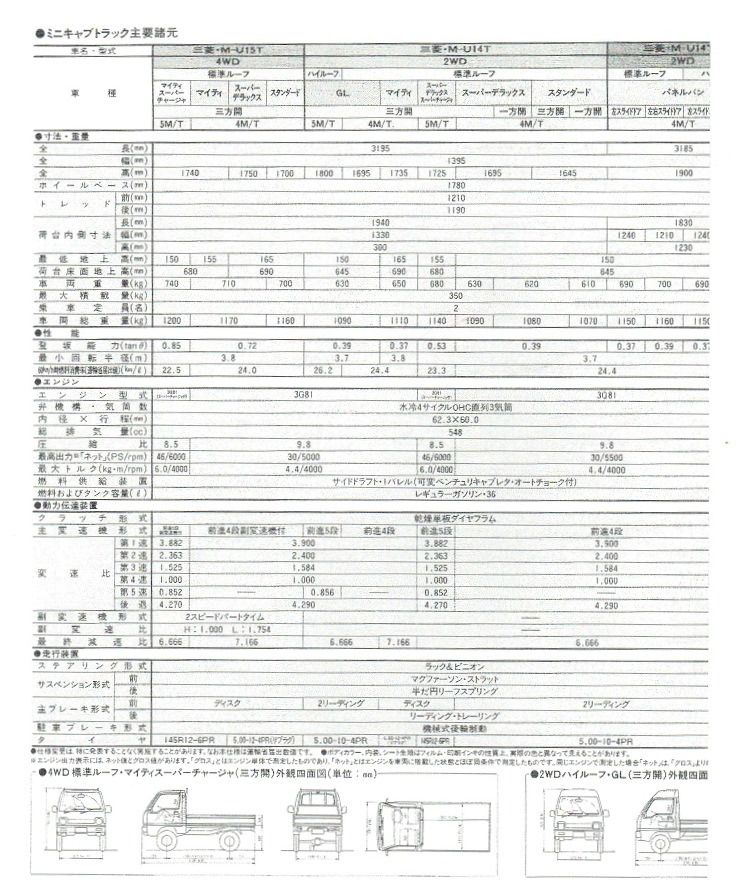

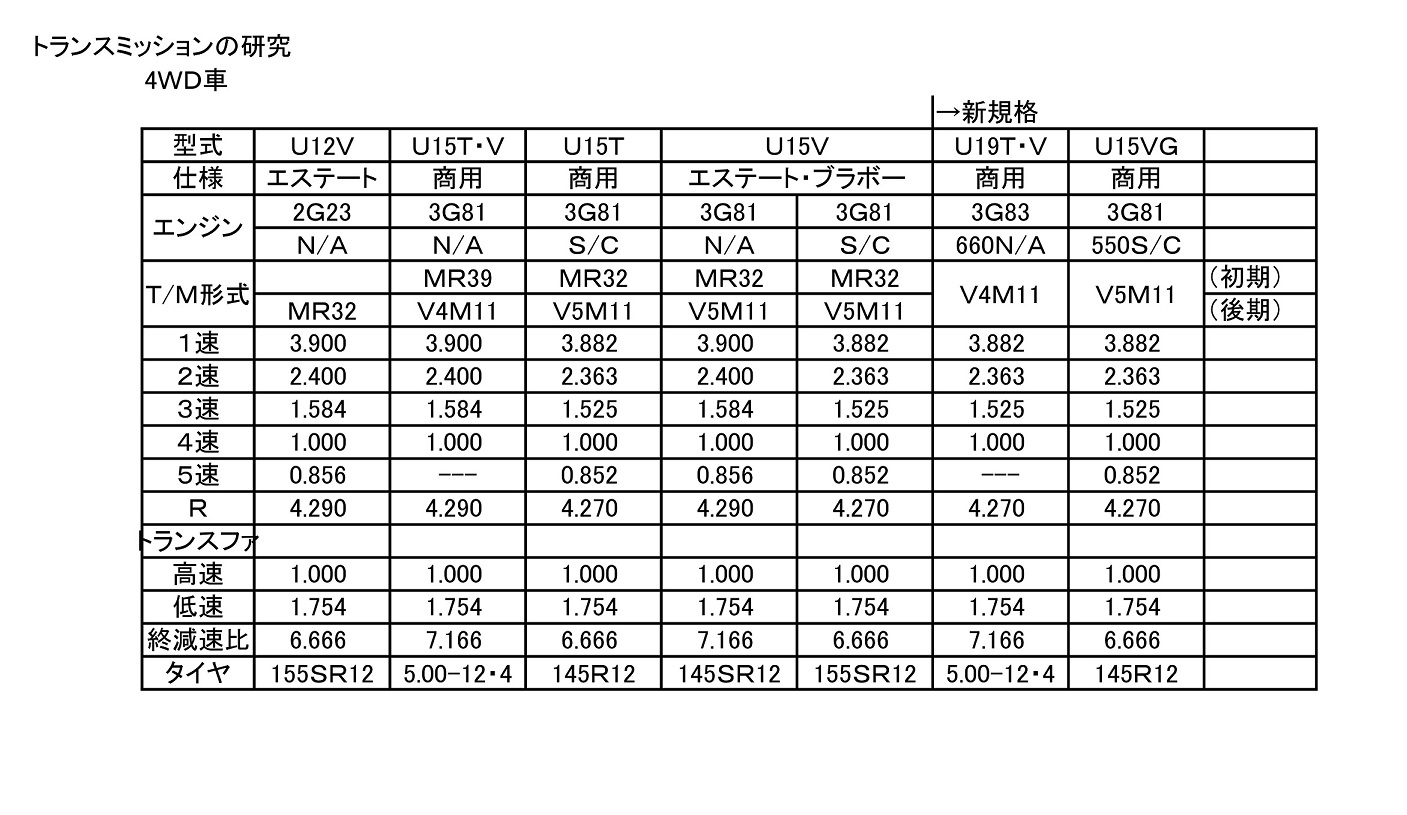

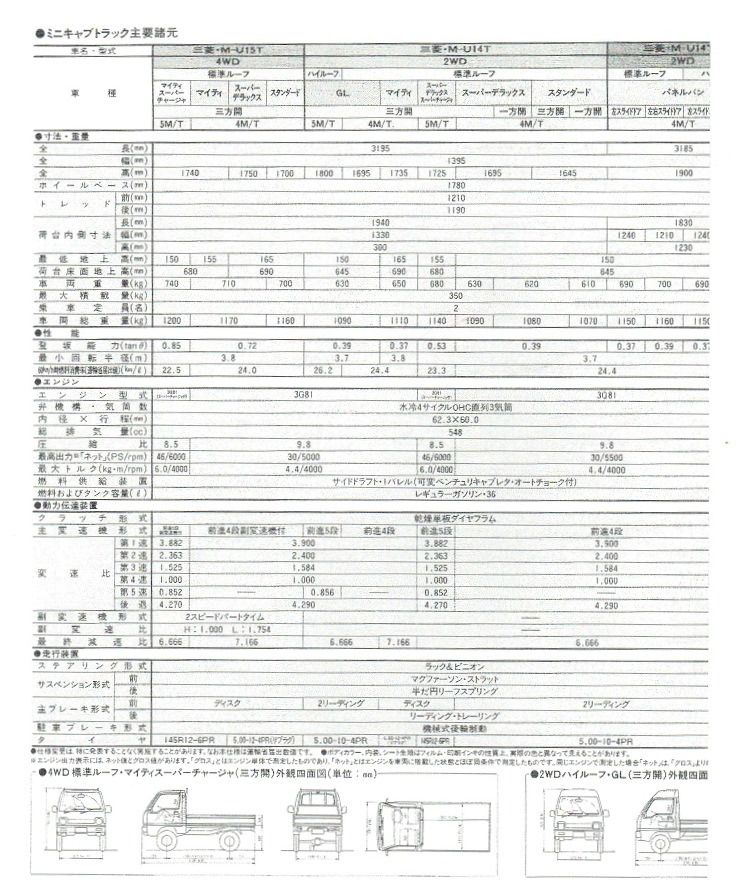

同じV5M11ミッションでもギア比が2通りあるようですので計算してみます。

3速といえば4→3へのシフトダウンではギア鳴りするので必ずダブルを踏む必要があります(個体のクセ?)

ミッションが落ち着いたらリーフの交換をもくろんでいますが、これもすでに新品は納期待ち、ショックは供給終了で手配不能。

私のU15Tは全農仕様で4枚なので、ばるかん号の3枚を付け替えると厳密には「懸架装置の変更」が必要になります。

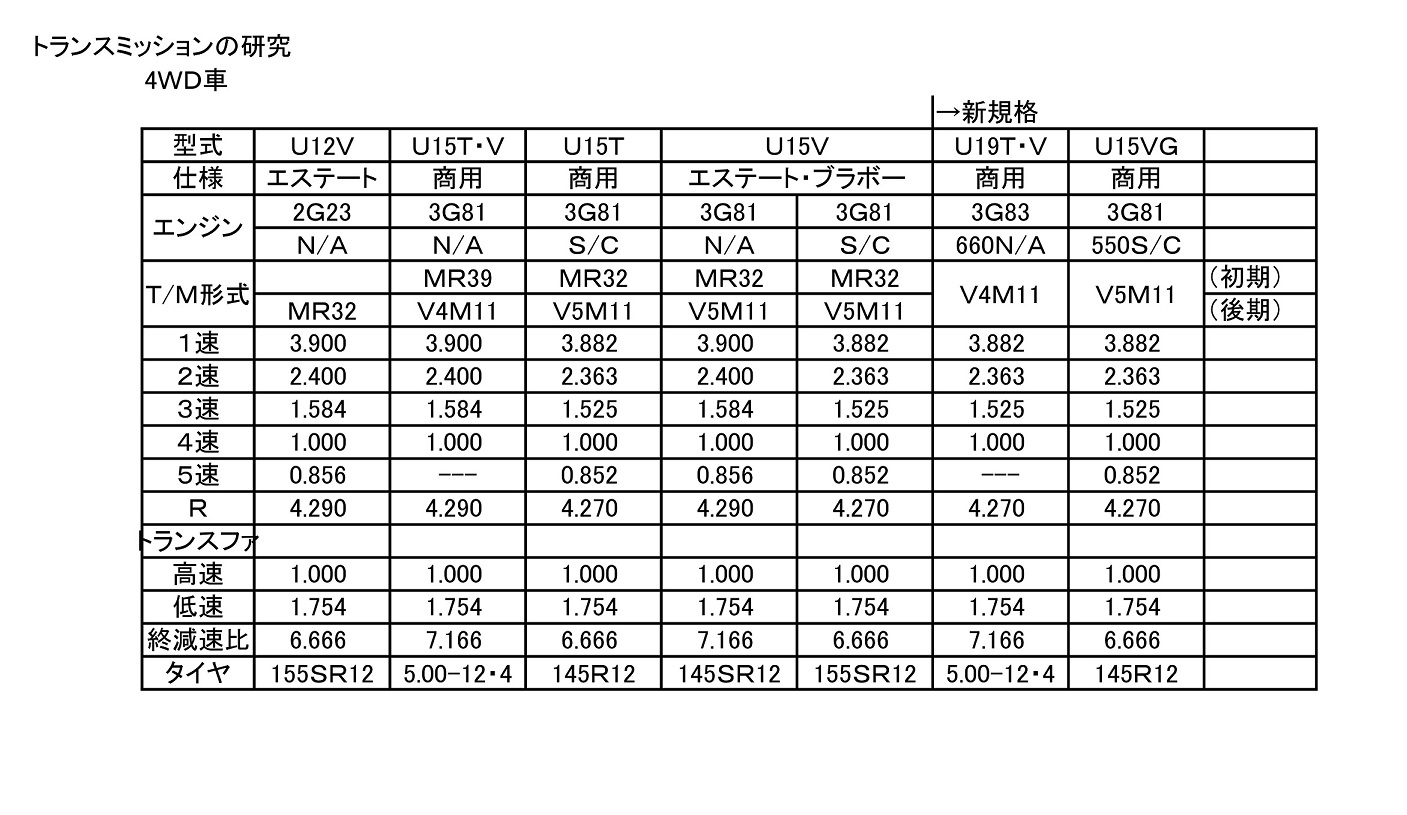

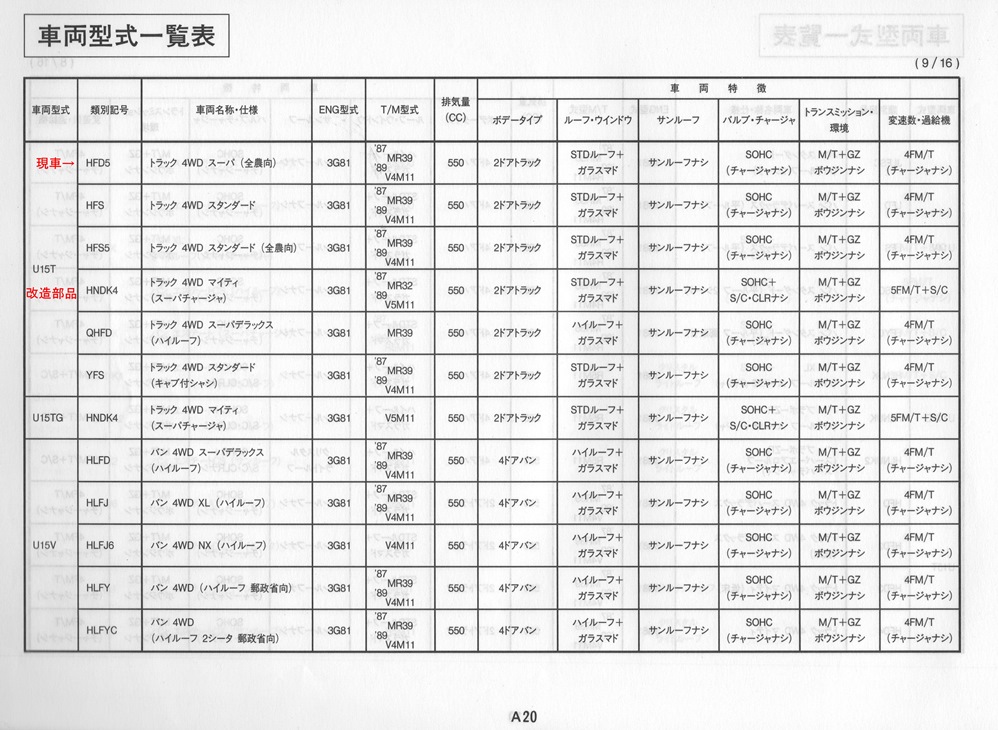

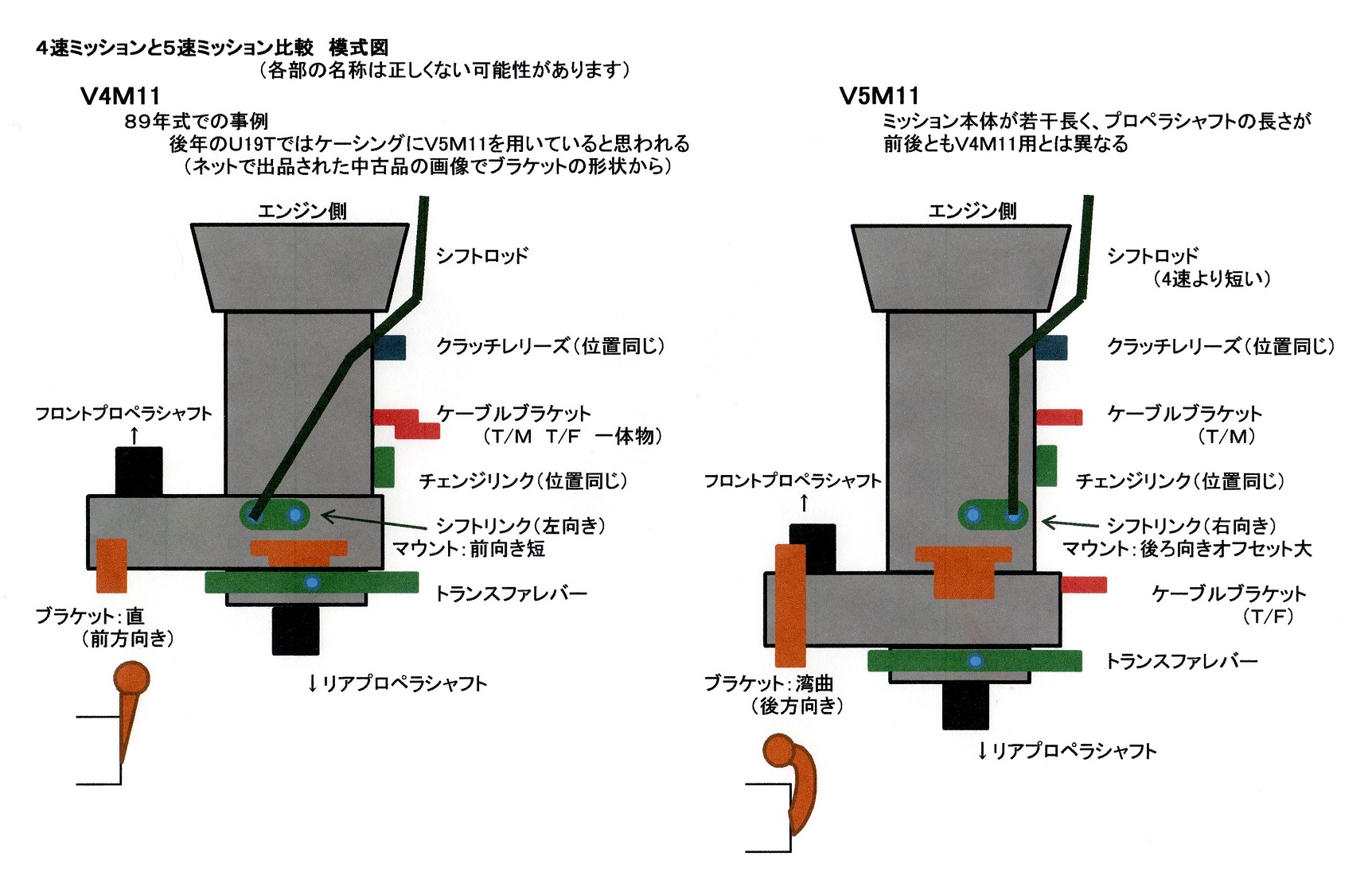

「U1#系4WD車における5速ミッションのバリエーションについて」

当時のカタログとパーツリストからスペックについて整理してみました。

比較の為4速ミッションのデータも織り交ぜてあります。

U12/15の商用に標準で搭載されている4速ミッションとデフのギア比は、積載前提で中速(おおむね60km/h程度まで)の走行を想定しているようです。

当時は外径が大きいバイアスタイヤが一般的であったため、やや小さい145R12が市場で普及するとローギヤードな感じをさらに受けます。

そんな中でU12Vエステートは異例で、ファイナルレシオから推察すると最大積載量の表示があっても事実上は非力な乗用車で、かえって乗りにくいと思います。

余談ですが速度計の最上部にある表示(針が垂直に真上を指すところ)は、その車が一番快適かつ効率的に走れる速度になっていると聞いた事がありますが都市伝説かもしれません。

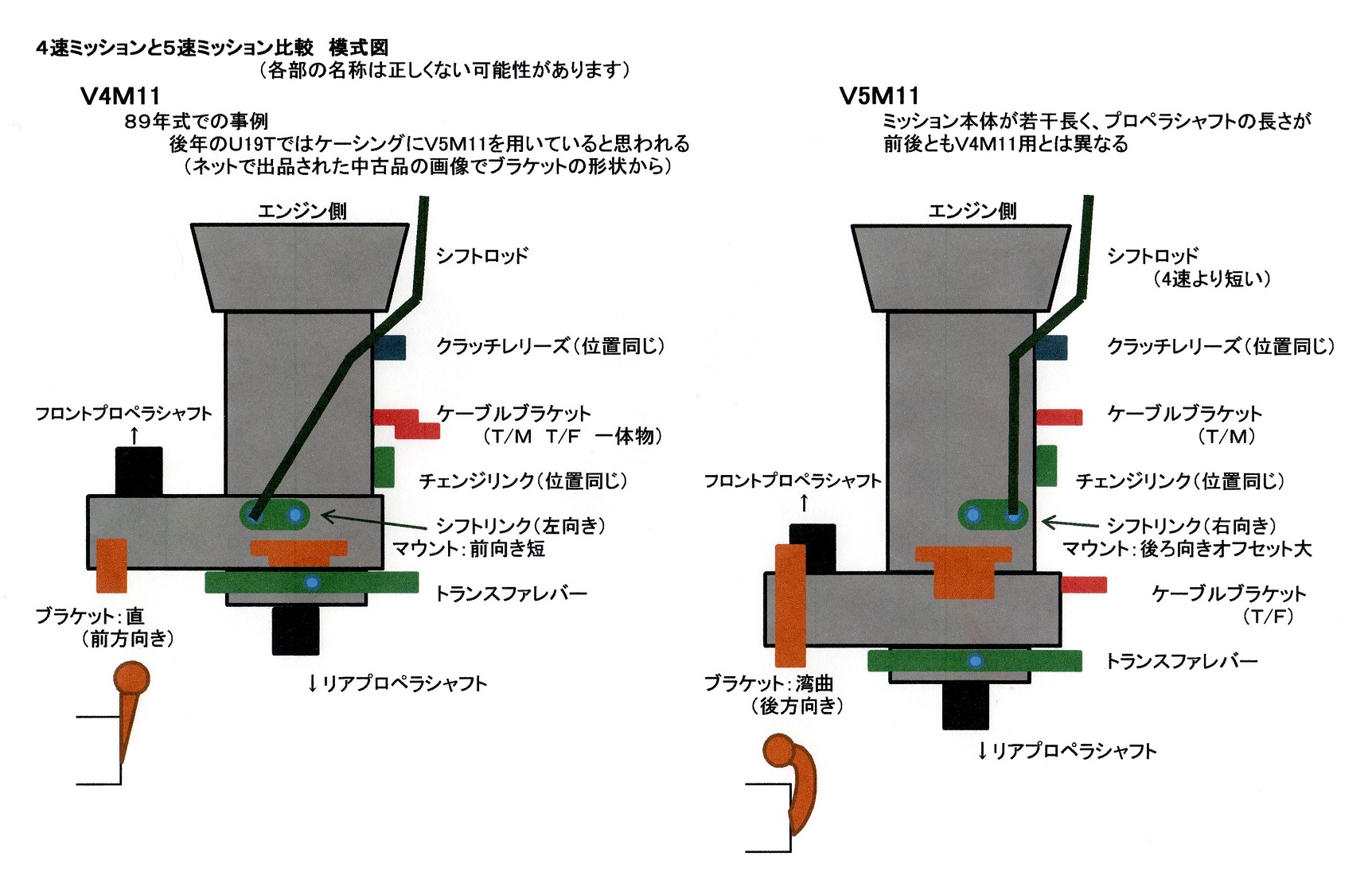

図解追記

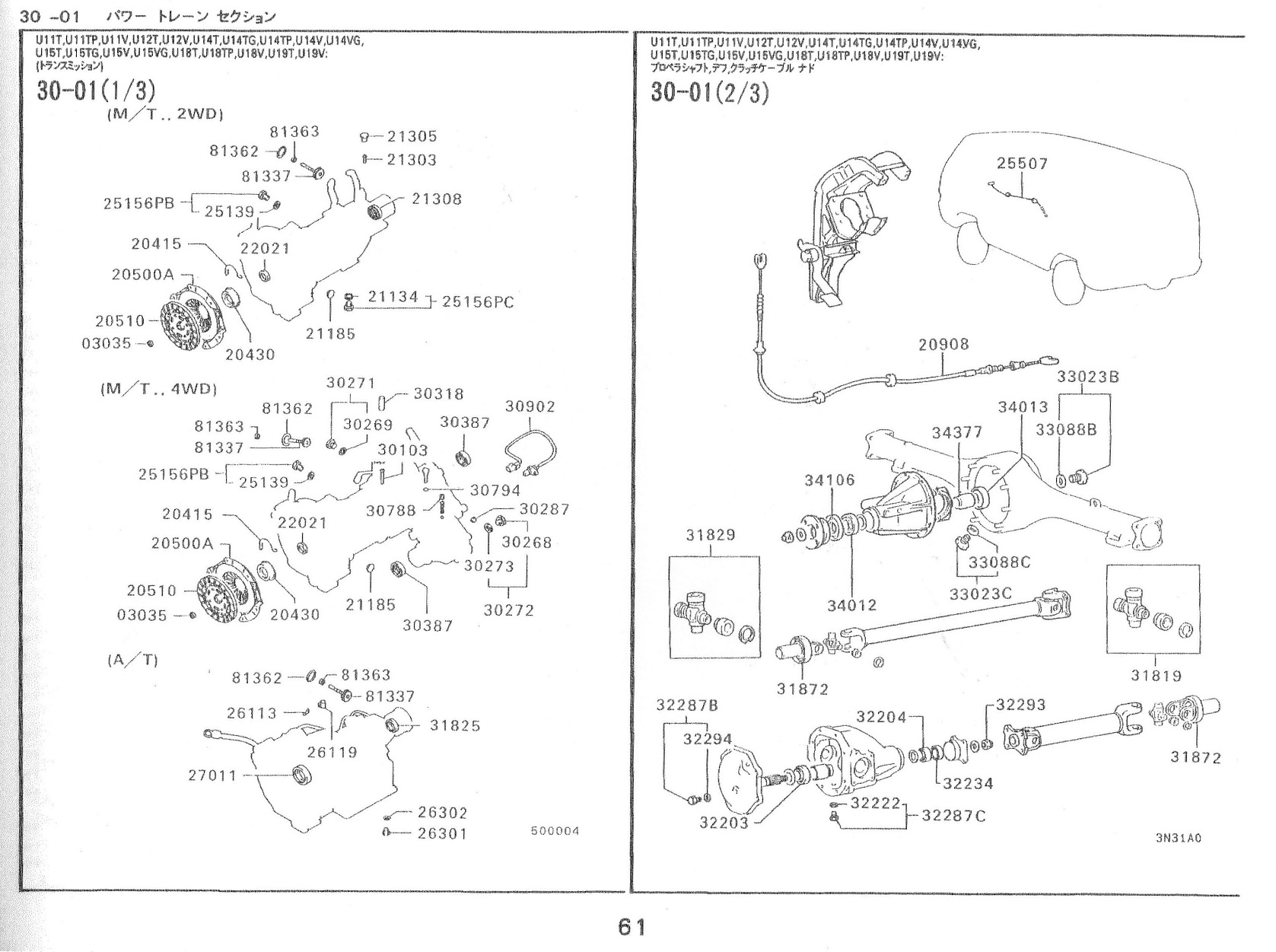

おおよその違いを図にしてみました。 U19の場合には5速用のケーシングに4速ギアを組み込んでいるらしく、競売などで見る画像ではブラケット類が5速用と同じです。なのでもしかするとプロペラシャフト交換(=構造変更手続き)も不要なのかもしれませんが未確認です。

実際の走行

まず2速、3速のギア比が小さくなっている分、2-3-4のつながりがとてもスムーズで、いままで3速では吹けきってしまう登り坂も余裕です。

また郊外では機会が多い60km/h走行での回転数は画像の通りです。

4速ミッション装着の4速

5速ミッション装着の5速

一方高速では、いままでタコメーターを気にしながらポイントが焼けないようセーブしていましたが、5速で引っ張れば100km/hでの巡航もこなせるのではないかと思います。

最高速は試してませんがメーターに目盛りがありません。

平地なら85km/h以上で鳴る警報がうるさいぐらい速く走れるようになりました。

燃費も昨日の走行単発記録では16km/L以上出ていますので、およそ4割向上です。これはもっと長期的に測っていく必要がありますね。

一方で3速のシンクロが弱っていて、シフトダウンの際はダブルクラッチ・中吹かしをしないとギア鳴りがします。これはかつて私がミニカH15Vに乗っていたときに2速がどうしても引っかかっていたことを考えると、この時期の5速ミッション特有の不具合かもしれません。

前オーナー時代から酷使に次ぐ酷使をしてきた足回りのうち、リアのリーフを交換しました。

幸いなことに自宅から2時間弱のところにある解体業者からスーチャーマイティの中古上物部品がオクに出たので買いました。

御覧のとおり、いままでのバネはへたり切って逆反り、折れるのではないかと思えるほど撓っていて車高も落ちていました。

ブッシュはすべて新品で交換、もうこの部品も出なくなっているのでしょうか。

「エノケン」さんのところでガレージジャッキ、リジットラック等を借りて作業しましたが、外してみると完全に逝っていました。

本来リーフサスというのは板の両端が接触して荷重がかかった時に面で接触する抵抗がばねの役割をするわけですが、これではねえ。

交換してみた結果ですが、乗り心地、反動の収まり等すべてにおいて圧倒的な向上で、フロントが段差を拾った時もリアが吸収している事がわかるようになりました。

こんどはフロントの底突き感が気になってしょうがないので早くストラットも探さなきゃ!!

フロントのストラットを替えました。

画像のように、車載ジャッキ2本と枕木・角材を駆使して前足を宙吊り状態にして、片側あたりボルト6本で交換です。

たいした工具もいらずに作業自体は1時間程度で終わったので、やってみるとそんなに難しくないという印象です。

車高は数ミリ上がり、なによりも突き上げ感が圧倒的に改善されました。

ついでに、ではありませんが、ばるかん2さんから来たU15T(これもサスの状態は良好)に私のヘタったストラットを付け替え、手元に予備品として取っておくことにしました。

どういうわけか、ばるかん2さんのほうは付け替えても車高がほとんど落ちませんでした。

車高に関しては個体差があるようですが、ホイールハウスの空間が空いている方がU1#系はカッコよく見えますね。

「書類決裁が下りましたので現車検査にお越しください」という連絡がありました。

第一関門クリアです。

山梨における申請の判断は「プロペラシャフトの寸法が変更になる」という内容です。

変速段数は不問で、AT~MT間の交換であれば対象とのことです。

これは各検査事務所で判断が異なる可能性がありますので各管轄に問い合わせていただきましょう。

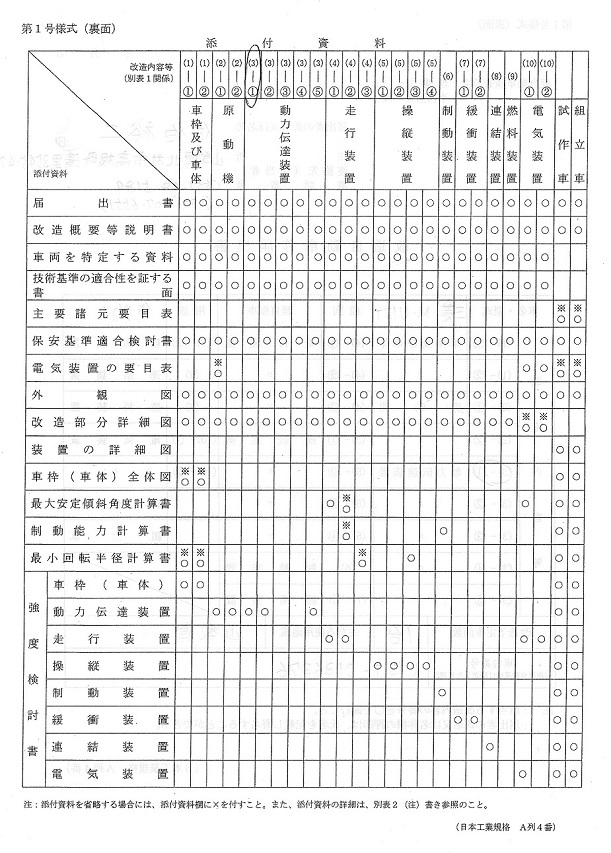

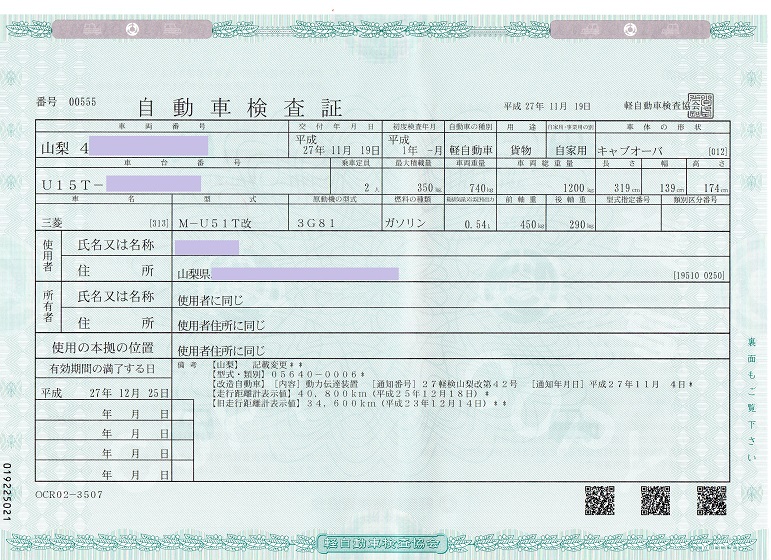

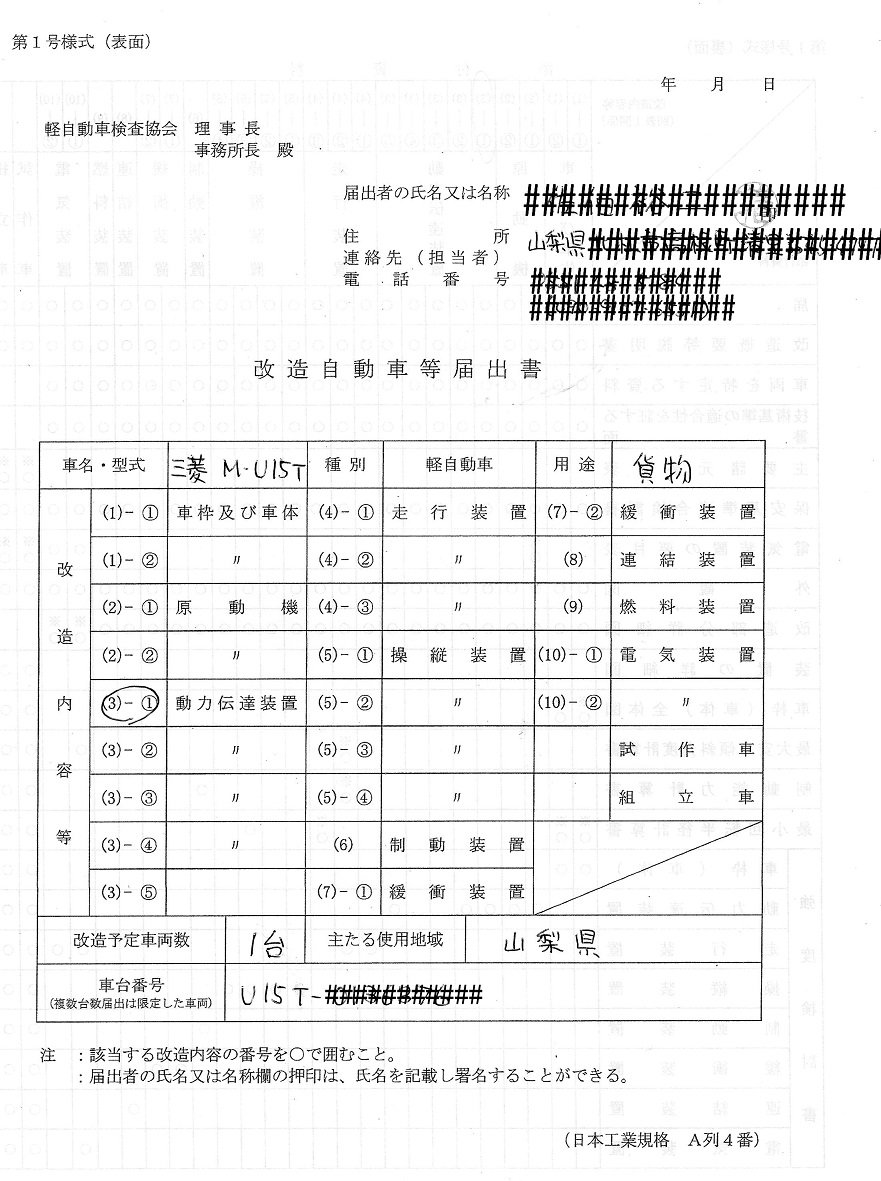

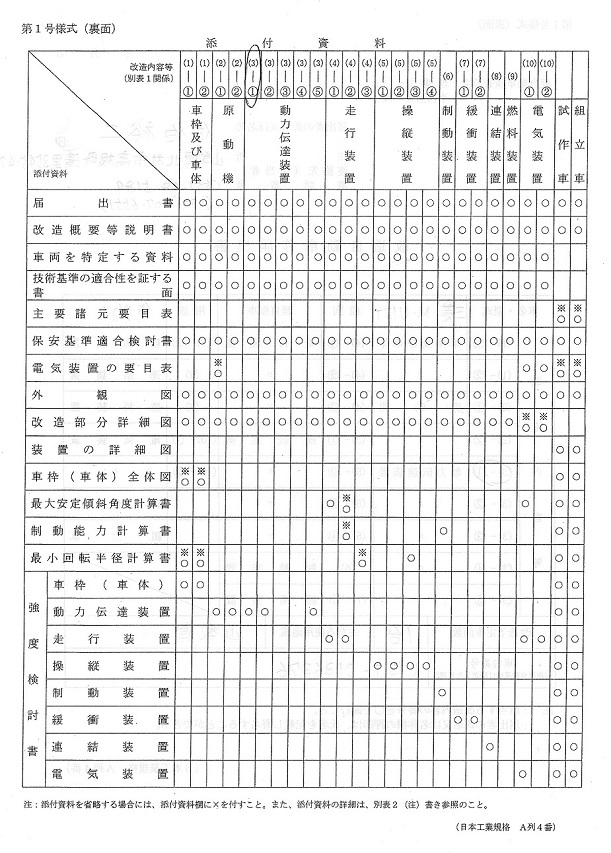

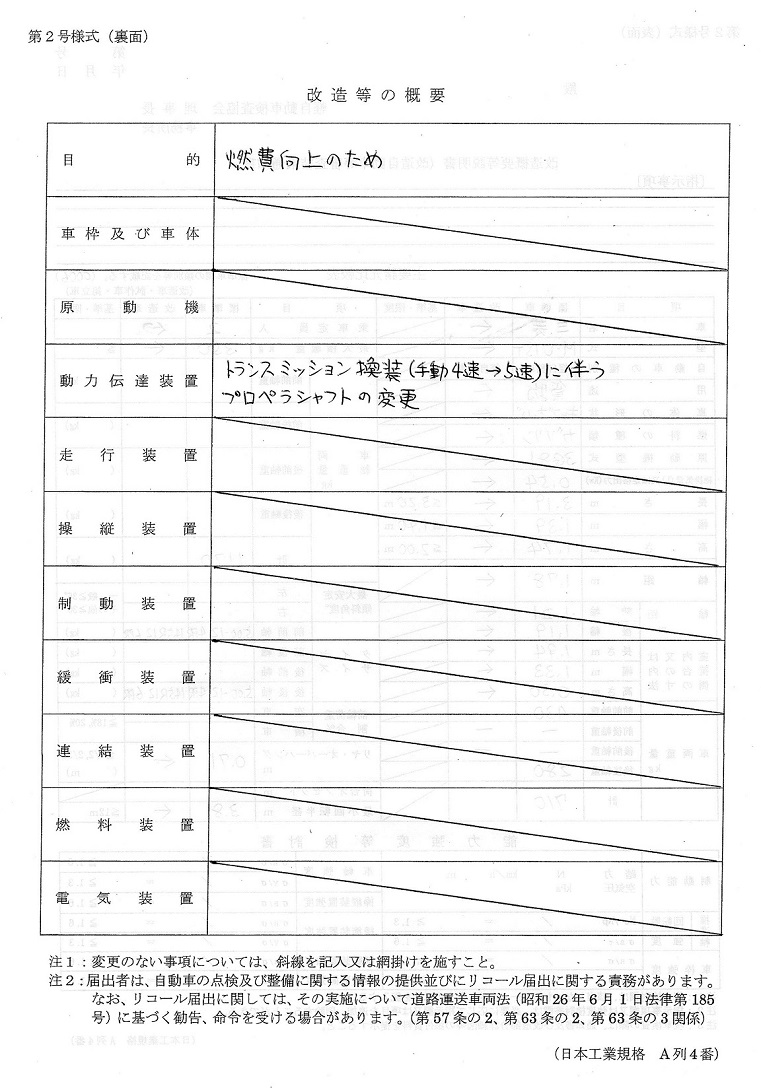

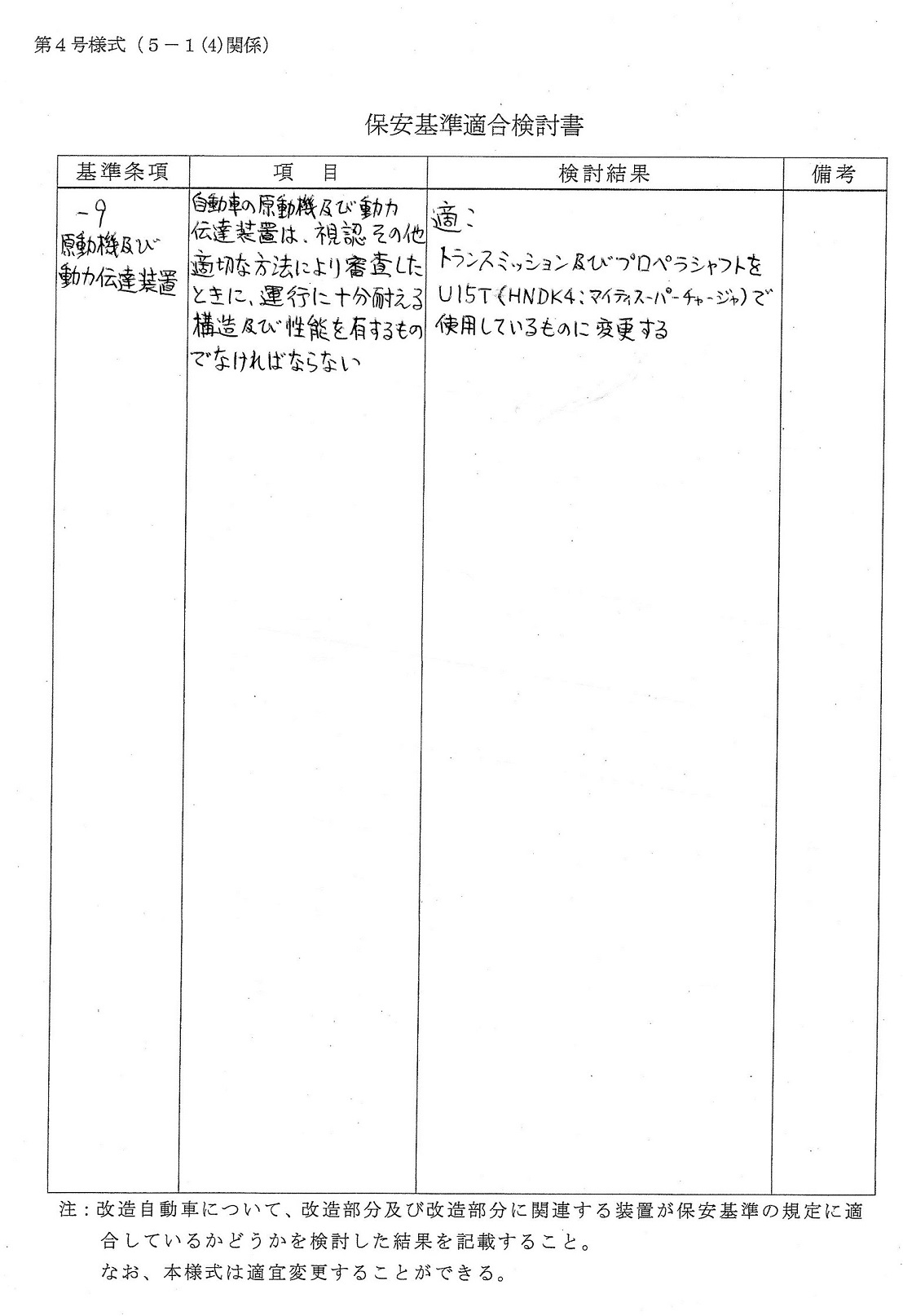

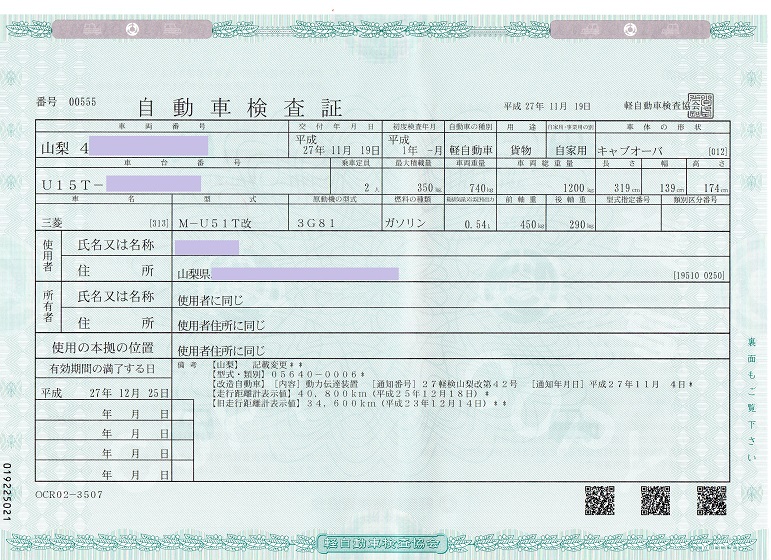

提出した書類です。

カガミ(申請書表紙)

その裏面、必要書類のリスト

→ただし今回は純正部品使用の為、強度計算書に代わる証憑を添付

諸元表 →カタログ・車検証等から記入(多少の空欄は可)

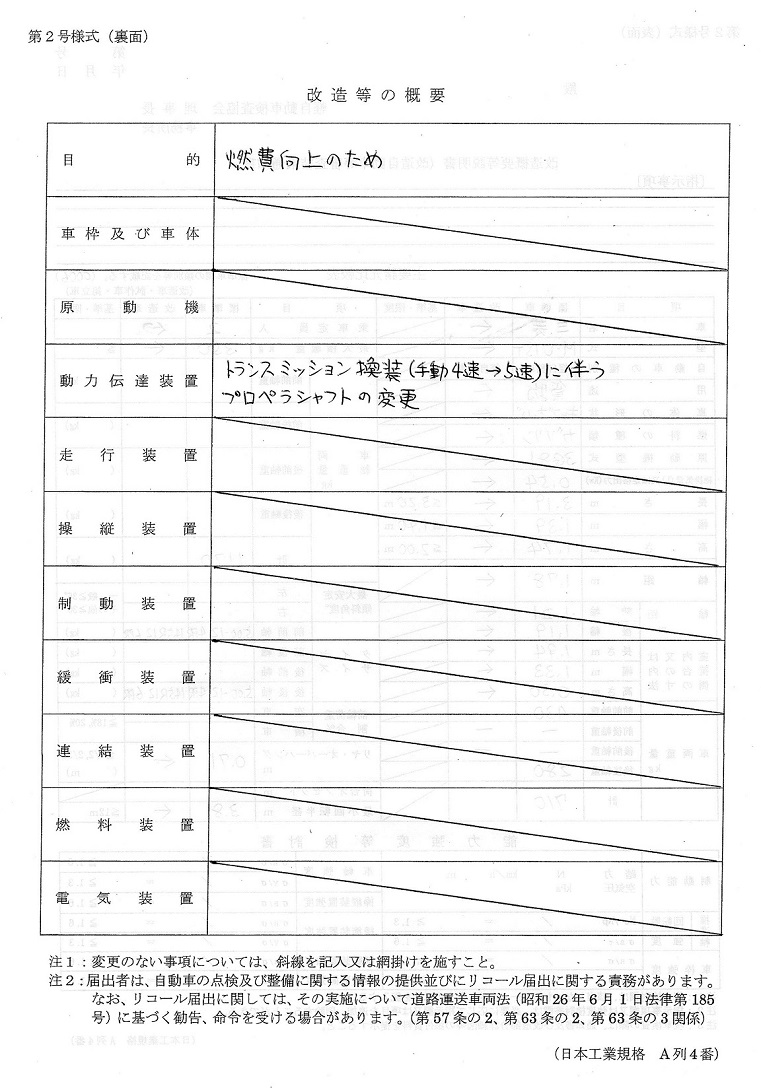

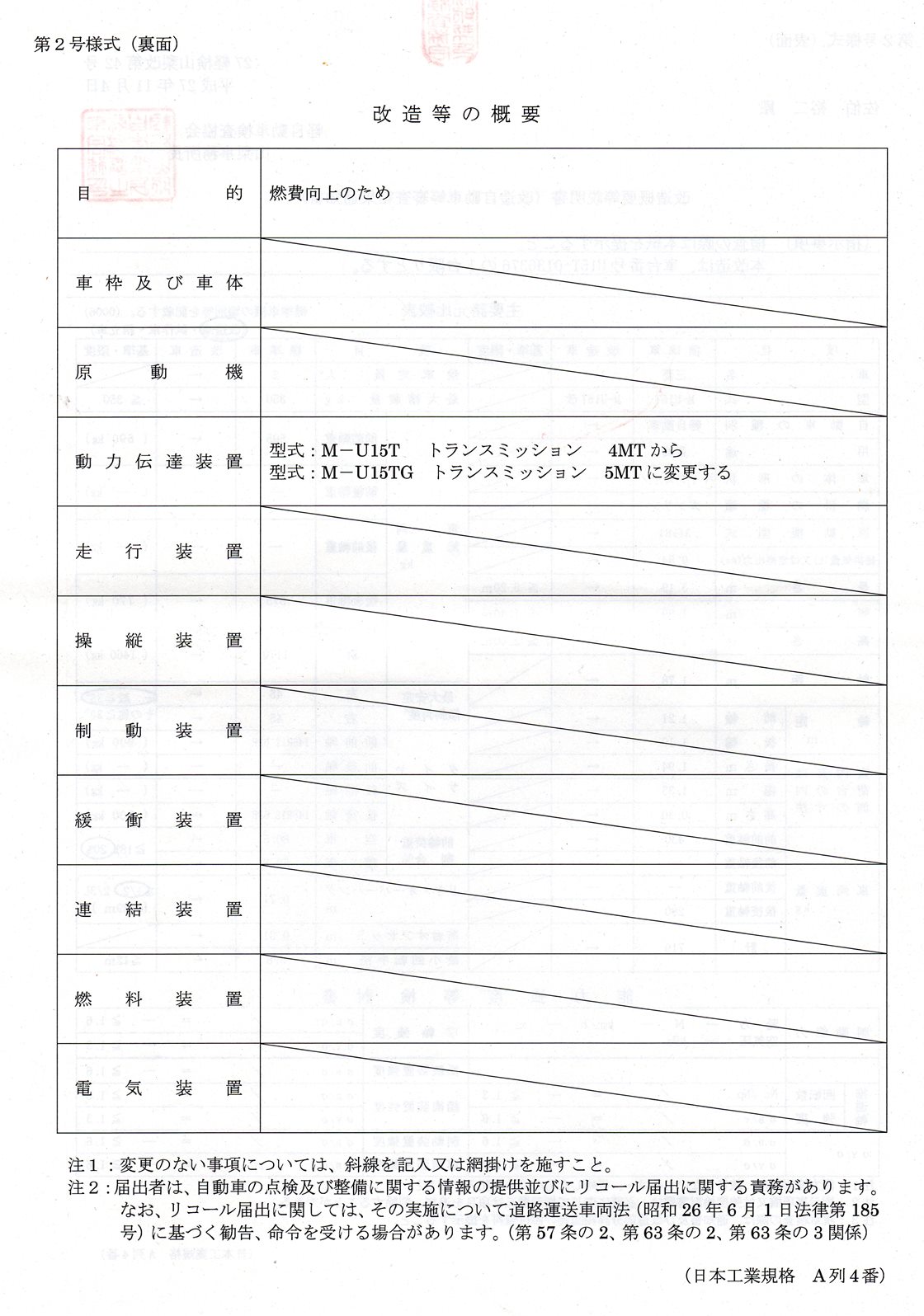

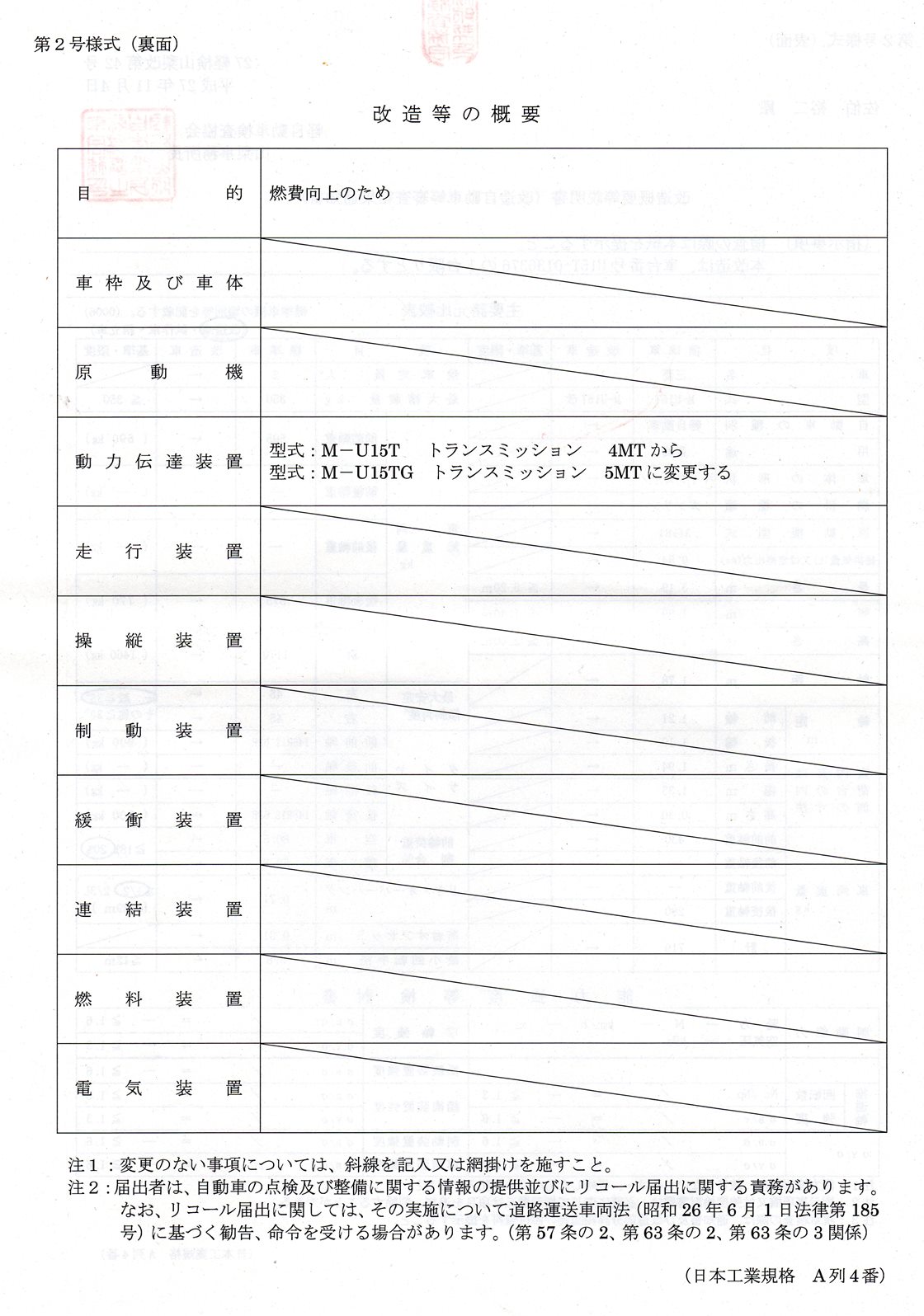

改造概要 どこをどう改造したか

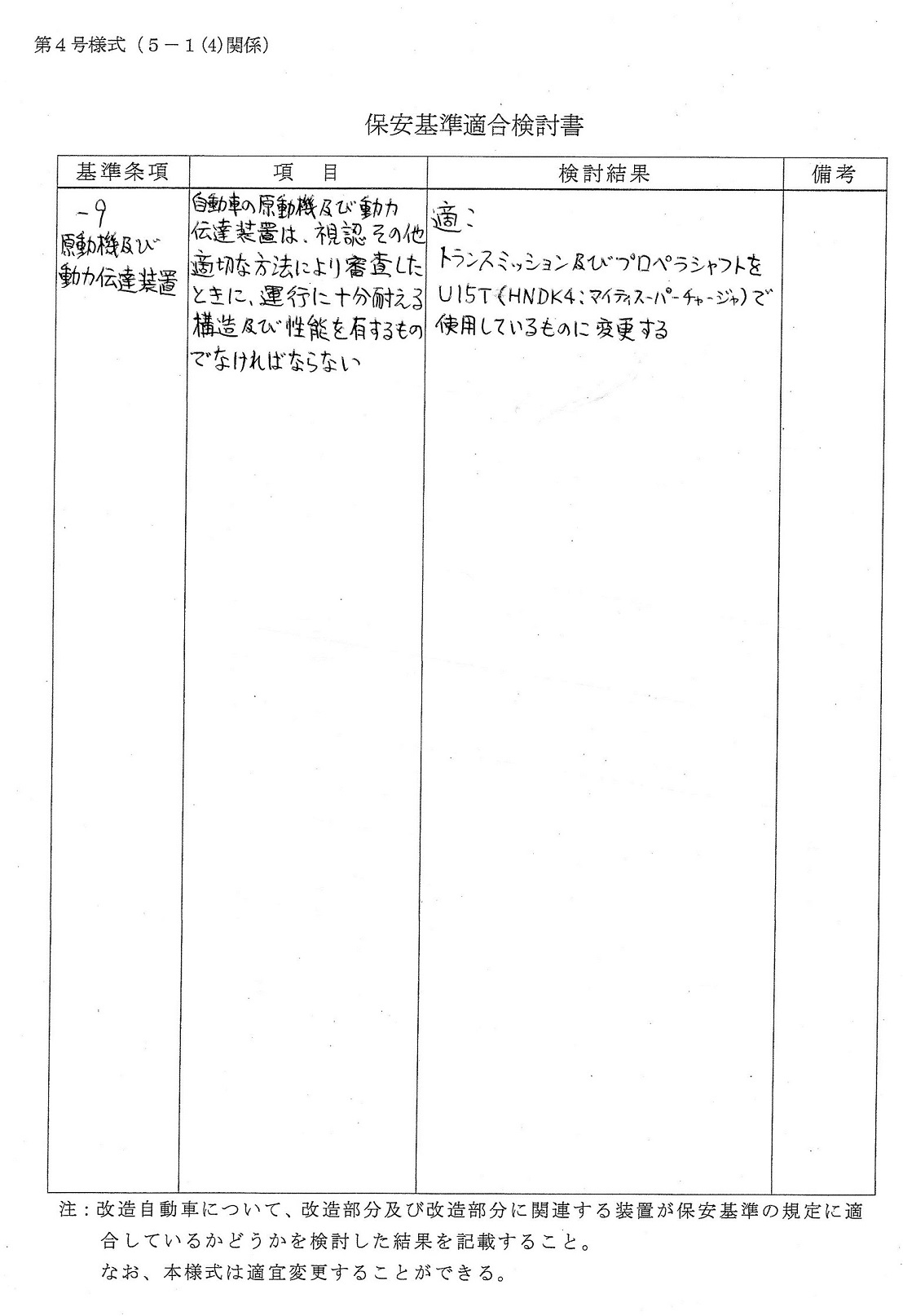

保安基準適合検討書 だいたい記入定型文があるので教えてもらえる。

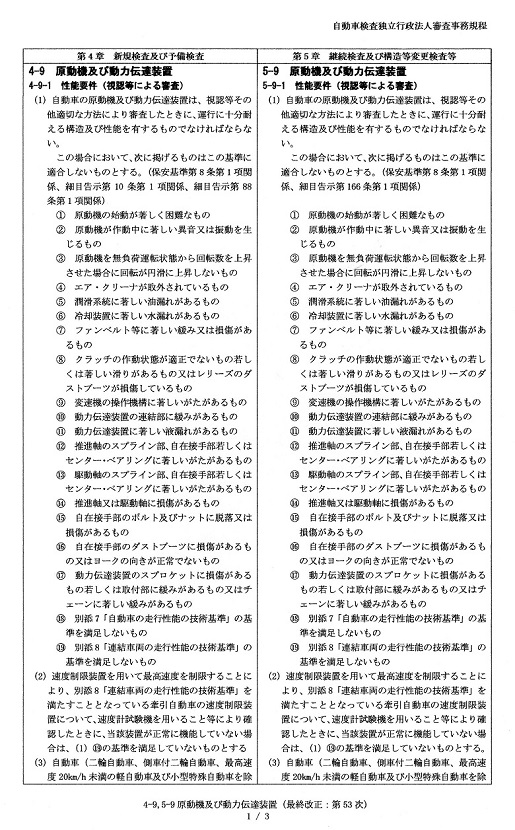

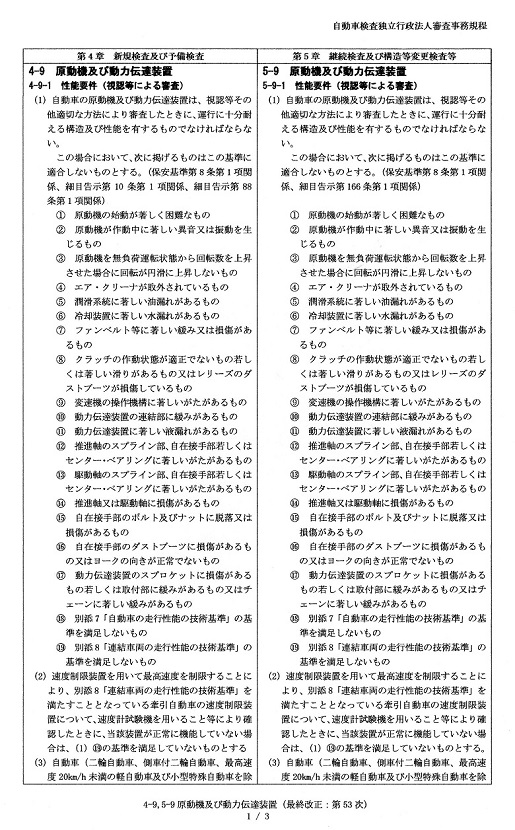

保安基準条文(該当条文が4-9なのか5-9なのか判断に迷ったため検索して印刷したが、通常は不要?)

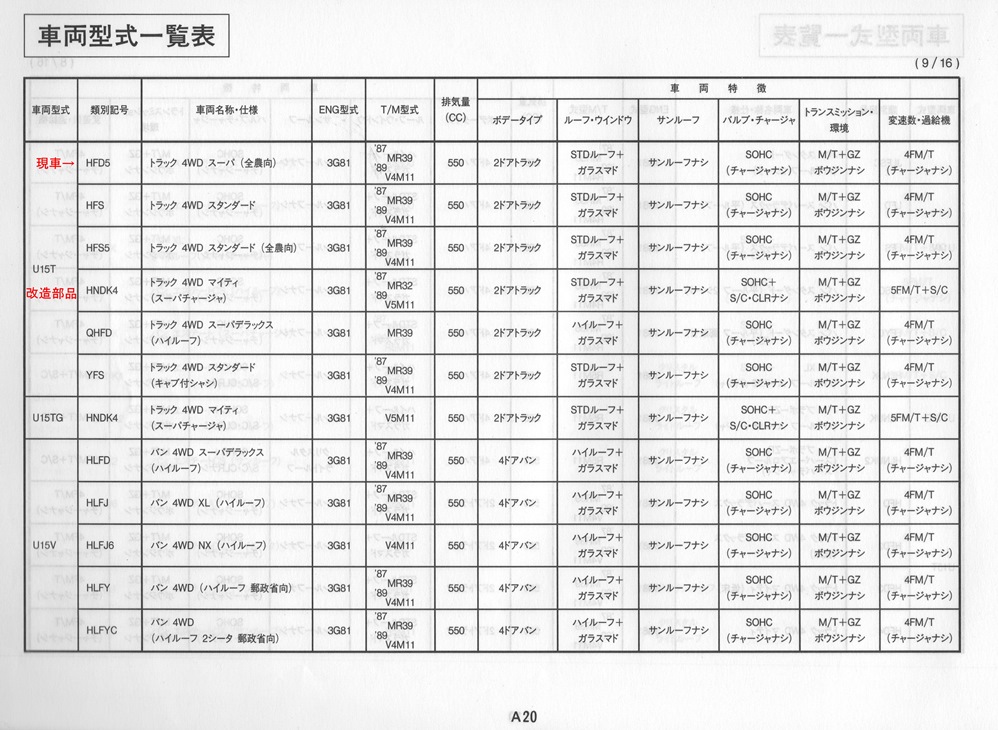

当時のカタログ諸元表のコピー

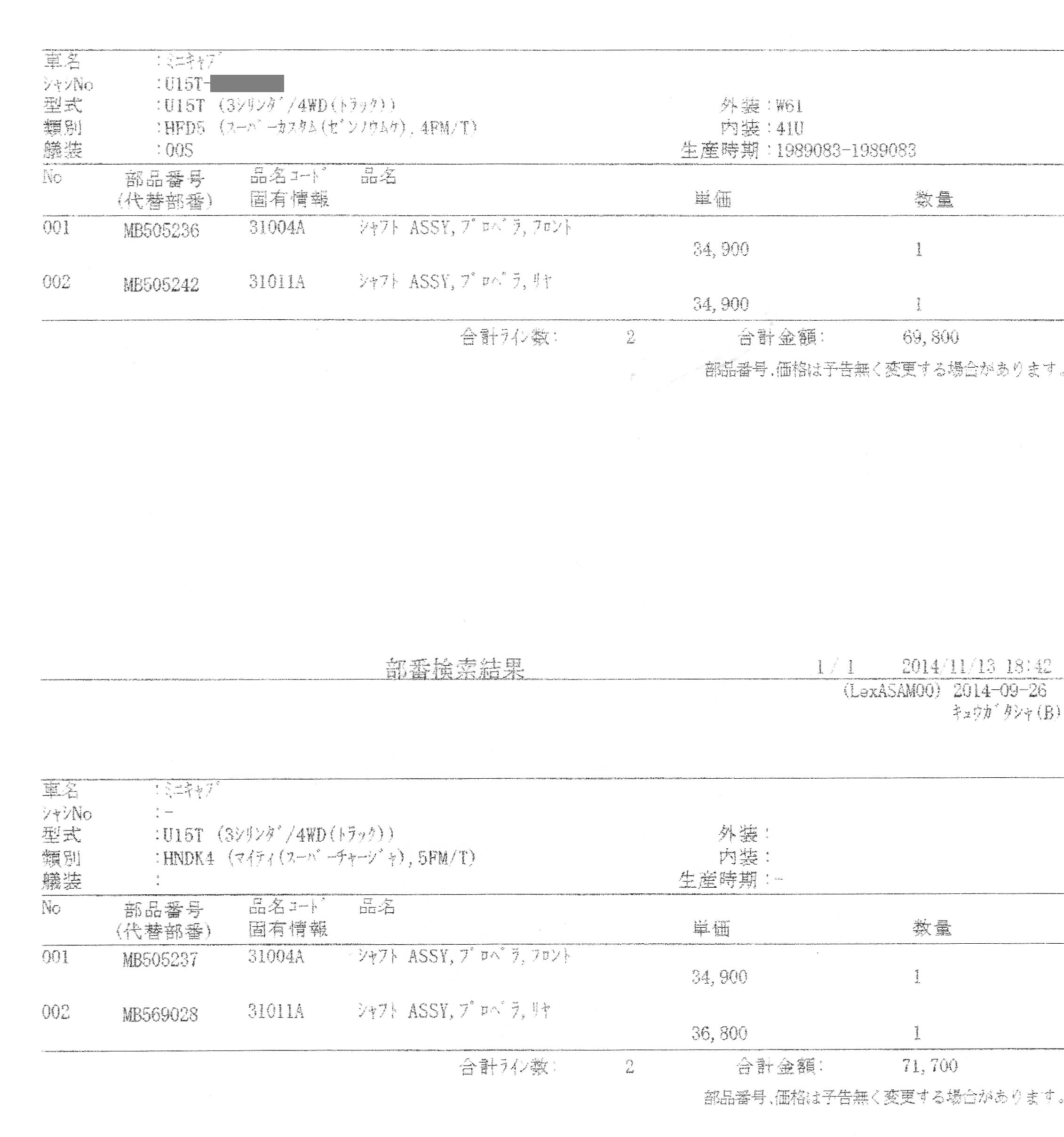

部品検索→ディーラーで部品番号を調べてもらったときのデータ

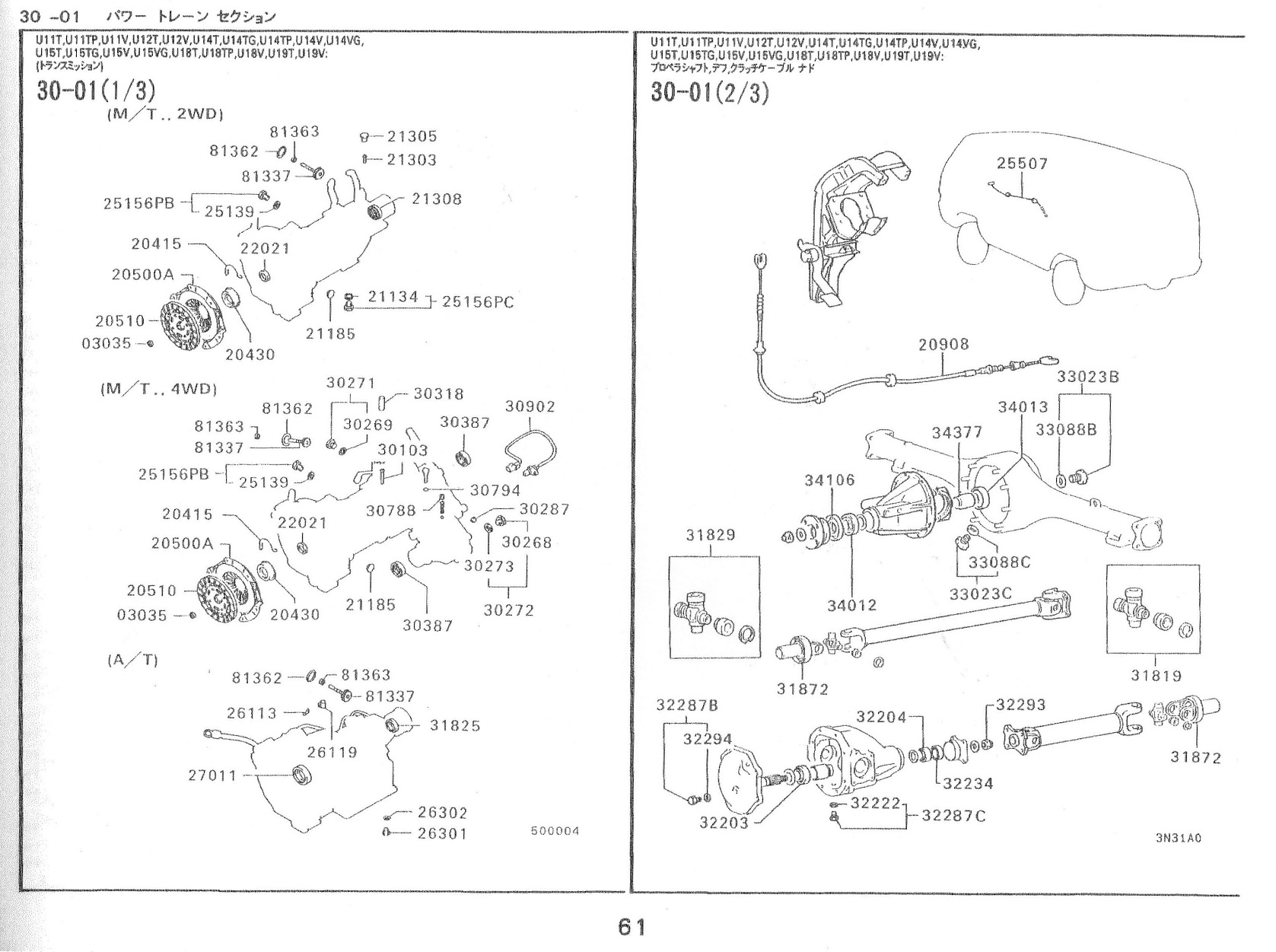

パーツリストから該当部分(「改造部分の図面」に相当

部品外観写真(比較)

パーツリスト前書きの「型式対照表」

→U15Tの類別同士の部品互換であることを証明できる。

受付時にはミッションの資料もあればなお良い、と言われましたが、「書類の説明を受けるときに“ミッションは申請の対象には該当しない”とのことでしたので用意しませんでした」 でOK

車検証に「改」【動力伝達装置の変更】が記載されました。

家に帰ってから気が付いたのですが、U15TがU51T改になっています。これは後日訂正してもらいましょう。

車両重量が30kgも増えているのには驚きです。製造誤差にしても、今回の改造だけではそこまで重くならないと思います。

山梨の検査事務所は親切で丁寧に対応してくれました。

継続検査と同時受験ではない旨、記載変更か構造変更か、等手際よく処理してくれたのです。

さらに「条件付き(補足書類あり)」のような事を書類審査適合の連絡のときに言われたので何かと思ったら「U15Tの原動機出力はU15TGよりも低いこと、最終減速比もU15Tのほうが大きいためプロペラシャフトに掛かるトルクも小さいこと、このため強度計算は不要と判断できる」という書類を作ってくれていました。それに署名してOKです。

検査当日渡された「適合通知書」です。

実際に検査ラインに入り、巻尺で鳥居のてっぺん(全高)を測ったのちライトやブレーキなどのテスターを通り過ぎて下回りの目視(テストハンマー)と重量測定で終わり。

純正部品での置き換えのため手続き自体は難しいものではなく、終わってみると簡単でした。費用はOCRシート様式2 30円也

本来であれば現車検査1,400円+税が必要なのかもしれませんが、いまのところ追徴請求は来ていません。

今回検査ラインに入るため家でスペアタイヤを降ろしたのですが、ブラケットが脱落寸前になっていて背筋を冷やしました。

まったく塩カル(凍結防止剤)というのはどこまでも恨めしいものです。

<まとめ>

特筆すべきこととしては、シフトロッドを再度加工しようとして外してみたところ、ばるかん2さんが加工した物の方が4速用標準品よりも約3cm短かったことです。

彼は巧妙に溶接で短縮・曲げ位置を合わせていますが、純正の5速用は曲げ直すだけでは合わない全くの別物ということでした。

たぶん、ですがネットオークションの写真で見るとU19Tの4速はミッションケースやブラケットの形状から、U19Tには5速ミッションがそのまま載ってプロペラシャフトもシフトロッドも交換しないで済むのではないか、ということです。

もしかすると私の車のミッション型式はV4M11ではなくMR39だったのかもしれません。(型番をどこで読むのか不詳)

こうした謎を解きながらも細工していくのは興味深いもので、5速換装を記事にするのはすごいボリュームになるでしょう。

今回はばるかん2さんが実行されたケースを受けて更に公認まで進めたのですから、彼の仕事がベースにあっての話です。

最初から自分だけで取り組むには丸車のS/CとNAを2台並べて加工・交換等をしていかなければ実現は無理だったと思います。

さらにH56とVR4を飼う「エノケン」さんの度胸と技術でミッションを降ろす覚悟ができたので、こちらも感謝です。

結局ばるかん2さんの個体からは、ミッション関係以外にも燃料ポンプ(新品交換されてあった)、トランスファ操作レバー、スペアタイヤハンガー、フロントストラットを摘出しました。

ばるかん2さんの個体は現在自走できる状態ですが、状態維持のためときどき構内で走らせるようにしています。排気系の腐食が進んでいるのと、夏場に地面からの湿気で床下全般が悪化しています。

最終的に廃車解体の折に、と調べたらR券に代わる証明書もネットで取り出せるんですね。

<その後わかったこと>

・車検証の誤記載は後日無料で訂正(再発行)してもらえました。

・12月にディーラーで車検を受けた際にスピードメーター誤差を測定してもらいました。

40km/h表示時の実速度は37km/hだったとのこと、ファイナルの7%の誤差はほぼ無視できるようです。

速度表示が信用できるとなると、メーター読み100km/h超は実速度と思っていいのでしょう。

・燃費は11~12km/l程度で推移しています。

<おわりに>

すでに生産終了から四半世紀が経ち、部品供給もおぼつかなくなってきました。

そんな車に改良を加えてでも乗り続ける事は酔狂でしかないでしょう。しかしまだ乗れるうちに新しい車に買い替えてしまうことがエコロジーといえるのでしょうか?

換装の過程では余計なセンサーや電子制御、バキュームの制御装置などがないことが作業の上でも大きなアドバンテージでした。モノが小さくて軽いというのは良いことです。

技術資料一覧表ページに戻る

トップページに戻る